Internacional

Internacional

Eduardo M. López (7/8/2008)

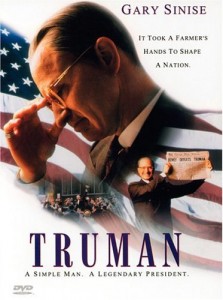

Mientras se encontraba reunido en la población alemana de Postdam, cercana a las aún humeantes ruinas de Berlín, el presidente de los EE. UU., Harry S. Truman (que acababa de ocupar la vacante del fallecido Franklin D. Roosevelt) estaba más pendiente de la entrada en la sala de un edecán que lo que en ella se discutía.

Tras la derrota del III Reich, todavía Japón seguía peleando; la contienda conocida como la II Guerra Mundial había superado los cinco años de duración, y pese a la rendición de los miembros occidentales del Eje, el Imperio Nipón en solitario desafiaba al mundo.

Los participantes en la reunión, encabezados por el Premier británico, Sir Winston Churchill (después sustituido por Clement Atlee, que ganó las elecciones a principios de julio) urgían al dictador soviético Josef Stalin a cumplir su palabra de declarar la guerra al Japón. Solo la Unión Soviética, de entre todos los países aliados no lo había hecho todavía en tan atrasada fecha.

Pero mientras Stalin iniciaba otra de sus maniobras de regateo (consiguiendo, por ejemplo, que las fronteras occidentales de Polonia no fuesen rectificadas de momento, permitiendo la ocupación hasta el día de hoy de miles de km² de antiguo territorio alemán), el ayudante que Truman esperaba se acercó y le hizo entrega de un breve mensaje: la prueba de la «bomba especial» en Alamogordo, Nuevo México, había sido un éxito.

Por la cabeza del político norteamericano pasaron muchas ideas, pero al final, prevaleció la del «acercamiento industrial al arte de la guerra»: fabriquemos más, y que mate más, y acabaremos venciendo a la larga.

Siempre se nos ha presentado esta dicotomía como algo ponderado, como «el mal menor». Cierto es que los japoneses han demostrado, durante siglos, su capacidad de sacrificio y su desprecio de la propia vida en el combate. Cierto también que las ciudades niponas estaban plagadas de esloganes con esta leyenda: «un millón de vidas por el Emperador». Y esto no es, cuando se piensa en la marcialidad de los japoneses, una bravata sin más. Es algo que hay que considerar en serio.

También es cierto que la ocupación de islotes por todo el Pacífico había costado a los Estados Unidos miles de bajas. Es tradicional la tenacidad de los descendientes de los samurai, que llevó en más de una ocasión al mando americano a ordenar cegar los búnkeres enemigos con palas de buldózer, enterrando en vida a sus defensores.

Pero aún así, resulta dramático pensar que se pueda ordenar una matanza de dimensiones nunca vistas en tan corto espacio de tiempo. Cuando finalizó el conflicto, solo se juzgó en Nüremberg a los jerarcas del Reich, y había muchos otros que debían haber pasado por el banquillo. ¡Vae Victis!

Tomada, pues, la decisión, el Jefe de Estado Mayor accidental, general T.T. Handy, en un documento sellado y contrasellado c omo «confidencial» y «secreto», ordeno al Comandante en Jefe de la USASAF, general Carl Spaats que el 509 Composite Group, de la 20ª Fuerza Aérea estuviese listo para lanzar una bomba especial en uno de estos cuatro objetivos: Hiroshima, Kokura, Niigata o Nagasaki. Que tan pronto como se contase con más bombas, otro de dichos objetivos sería atacado. Resulta destacado el punto tres de dicha orden, que literalmente dice: «La diseminación de parte o toda la información concerniente al uso del arma contra Japón está reservada al Secretario de Guerra (equivalente a nuestro Ministro de Defensa) y al Presidente de los Estados Unidos. Ningún informe sobre este tema o aportación de información será suministrada por los Comandantes en campaña sin una autorización específica previa. Cualquier texto de noticia tendrá que ser enviado al Departamento de Guerra para una autorización especial».

omo «confidencial» y «secreto», ordeno al Comandante en Jefe de la USASAF, general Carl Spaats que el 509 Composite Group, de la 20ª Fuerza Aérea estuviese listo para lanzar una bomba especial en uno de estos cuatro objetivos: Hiroshima, Kokura, Niigata o Nagasaki. Que tan pronto como se contase con más bombas, otro de dichos objetivos sería atacado. Resulta destacado el punto tres de dicha orden, que literalmente dice: «La diseminación de parte o toda la información concerniente al uso del arma contra Japón está reservada al Secretario de Guerra (equivalente a nuestro Ministro de Defensa) y al Presidente de los Estados Unidos. Ningún informe sobre este tema o aportación de información será suministrada por los Comandantes en campaña sin una autorización específica previa. Cualquier texto de noticia tendrá que ser enviado al Departamento de Guerra para una autorización especial».

Así, con todo el secretismo posible, se determinó el destino de varios cientos de miles de personas. Y mientras Stalin seguía boicoteando la firma de un tratado coherente en Postdam, exigiendo a la vencida Alemania una cantidad tan ingente en concepto de «reparaciones de guerra» que habría condenado al hambre, si no a la extinción, a los sucesores de Goethe, una masa metálica de casi 5.000 Kg. de peso, y apodada «Little Boy» («Muchachito»), era cargada en la bodega de un bombardero B-29.

El avión recibió el mote de «Enola Gay», nombre de una heroína de novela gótica que le había sido impuesto en el bautismo a la madre del coronel Paul W. Tibbets, Jr., piloto y jefe del aparato.

Cuatro aviones del mismo modelo (tres de ellos repletos de científicos y técnicos cuya misión era, permaneciendo a bastante distancia del punto de deflagración, tomar medidas y realizar todo tipo de análisis con relació n a la explosión) se pusieron en vuelo para, aquella aciaga mañana del 6 de agosto de 1945, exactamente a las 9:15 horas (hora USA, 7:35 hora local), dejar caer la bomba más destructiva jamás empleada contra seres humanos.

n a la explosión) se pusieron en vuelo para, aquella aciaga mañana del 6 de agosto de 1945, exactamente a las 9:15 horas (hora USA, 7:35 hora local), dejar caer la bomba más destructiva jamás empleada contra seres humanos.

La destrucción fue de tal magnitud, que las palabras se resisten a ser utilizadas para poder describirla: dantesco es un adjetivo periclitado e insuficiente. En estas ocasiones, los fríos números pueden resultar más informativos, aun cuando sean incapaces de transmitirnos una mínima porción del horror desatado: la bomba tenía una capacidad de destrucción equivalente a 20.000 Tm de TNT. El 60% de la ciudad de Hiroshima fue literalmente borrado del mapa. El 80% de los edificios fueron destruidos, y el 20% restante, severamente dañados. Entre 70 y 80.000 japoneses murieron, y una cifra similar fueron heridos, la mayoría terriblemente quemados. Un mes después seguía falleciendo gente a consecuencia de las radiaciones.

Una media hora después del lanzamiento de la bomba, el rapidísimo recalentamiento del aire que había sido enviado por la explosión a la atmósfera, produjo una fina lluvia que empapó las ruinas durante cinco minutos. Los expertos indican que esta lluvia, que introdujo en la tierra y en la epidermis de los supervivientes los agentes radiactivos producto de la deflagración, aumentaron sensiblemente el número de víctimas a largo plazo.

Pero no era suficiente. A pesar de conocer con todo lujo de detalles lo acontecido, el 9 de agosto, tan solo tres días después, otro artefacto atómico era lanzado contra la ciudad de Nagasaki, con resultados similares, aunque la mortandad fue menor, debido en no poco al perfil rugoso donde se asienta la población. Ciertos distritos, que se encontraban más bajos que otros, fueron protegidos por esos otros barrios menos afortunados y un mayor número de habitantes logró sobrevivir a la hecatombe.

Tras varios días de duras discusiones, el Consejo de Guerra Supremo se rindió a la evidencia y el día 14 se decidió por la capitulación. El día 15, el Emperador Hirohito se dirigía por primera vez en su vida a su pueblo a través de la radio.

Las primeras palabras de su discurso merecen ser recordadas: «Nos, el Emperador, hemos ordenado al Gobierno Imperial que notifique a los cuatro países, los Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética, que Nos aceptamos su Declaración Conjunta. Para asegurar la tranquilidad de los súbditos del Imperio y compartir con todos los países del mundo las alegrías de la co-prosperidad, como es la ley que nos dejó a Nos el Fundador del Imperio de Nuestros Ilustres Ancestros, que Nos hemos perseverado en seguir. Hoy, sin embargo, la situación militar ya no puede tomar un giro favorable, y las tendencias generales del mundo tampoco están en nuestro favor.

Lo que es peor, el enemigo, quien recientemente ha hecho uso de una bomba inhumana, está incesantemente sometiendo a gente inocente a terribles heridas y masacre. La devastación está tomando unas proporciones incalculables . Proseguir la guerra en estas condiciones no solo llevaría a la aniquilación de Nuestra Nación, sino también a la destrucción de la civilización humana…»

. Proseguir la guerra en estas condiciones no solo llevaría a la aniquilación de Nuestra Nación, sino también a la destrucción de la civilización humana…»

El 2 de septiembre de 1945, sobre la cubierta del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio, una triste delegación japonesa firmó formalmente la rendición.

Por suerte para la humanidad, desde ese terrible 9 de agosto en que Nagasaki fue destruida, ningún ingenio nuclear ha sido explosionado en el transcurso de una acción bélica. Pero su sombra, como la de los cipreses de Gironella, es alargada.

Un efecto colateral tuvo lugar: el 80% del uranio utilizado en las bombas de Hiroshima y Nagasaki procedía de África, del entonces Congo Belga, de la provincia de Katanga, de la mina de Shakolobwe. Los trabajadores (nativos) que extrajeron el mineral eran forzados, y estaban obligados a servir un mínimo de 180 días de manera gratuita al Gobierno belga, en unas condiciones laborales más cercanas a los esclavos de otras épocas. Allí eran azotados y recibían una mala alimentación, además de interminables jornadas de trabajo.

Terminada la Guerra Fría y, supuestamente, disipados los temores de, como cantaba Alphaville, ¿are you go to drop the bomb or not? (¿vas a tirar la bomba o no?), hemos entrado en otra etapa igual de terrible. El club de los países con arsenal atómico ha aumentado, y el control sobre un buen número de dichas armas de la extinta U.R.S.S. es cada vez más tenue…

Esperemos que, en un incierto futuro, solo haya que seguir recordando a las dos ciudades mártires de Hiroshima y Nagasaki, esos dos funestos cumpleaños cada 6 y 9 de agosto.

¡Feliz cumpleaños, Mr. Truman!, esté donde esté.